Современная наука всё глубже исследует структуру вещества, биологических объектов и наноматериалов.

Многие открытия последних десятилетий стали возможны благодаря инструментам, которые позволяют видеть то, что невозможно рассмотреть с помощью оптических приборов.

Ключевую роль в этом процессе играет электронный микроскоп - устройство, способное увеличивать изображение в сотни тысяч раз и показывать мельчайшие детали объектов с атомным разрешением.

С момента изобретения в первой половине XX века электронные микроскопы совершили научную революцию.

Они стали неотъемлемым инструментом физиков, биологов, материаловедов, медиков и инженеров, позволив человечеству буквально заглянуть вглубь материи.

История изобретения электронного микроскопа

Первые шаги в создании электронных микроскопов были связаны с ограничениями оптических систем.

Даже самые совершенные световые микроскопы не могли преодолеть предел дифракции света - около 0,2 микрометра.

Это означало, что структуры меньшего размера (например, вирусы, молекулы, кристаллические решётки) оставались невидимыми.

В 1920-х годах физики Эрнст Руска и Макс Кнолл из Германии выдвинули идею использования электронов вместо света в качестве источника "освещения".

Так родилась концепция электронного микроскопа.

Электроны обладают значительно меньшей длиной волны, а значит, способны давать изображение с гораздо более высоким разрешением.

В 1931 году был создан первый рабочий прототип электронного микроскопа, увеличивавший изображение примерно в 400 раз.

Уже в 1938 году появились промышленные образцы, а в 1940-х началось массовое распространение технологии в научных лабораториях.

Эрнст Руска в 1986 году был удостоен Нобелевской премии по физике за создание электронного микроскопа - изобретения, изменившего облик современной науки.

Принцип работы электронного микроскопа

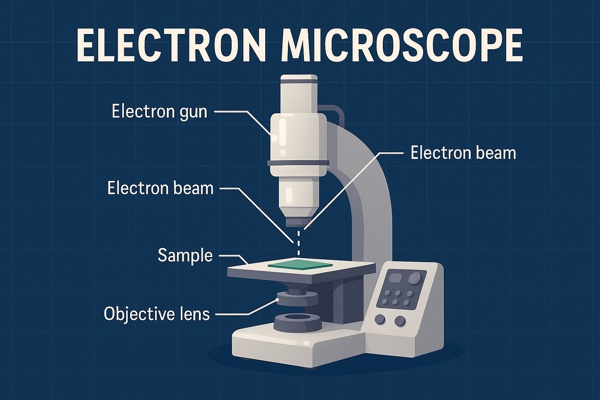

Электронный микроскоп основан на тех же физических принципах, что и оптический, но вместо пучка света используется поток электронов, а вместо стеклянных линз - электромагнитные поля.

Основные элементы микроскопа:

-

электронная пушка - источник электронов, создающий пучок;

-

конденсорные линзы - фокусируют электронный поток;

-

объектная камера - место, где располагается исследуемый образец;

-

проекционные линзы - увеличивают изображение;

-

детектор - регистрирует поток электронов, прошедших через или отражённых от объекта.

Поскольку электроны сильно рассеиваются в воздухе, микроскоп работает в условиях высокого вакуума.

Это необходимо, чтобы электронный пучок не терял энергию и не искажался при взаимодействии с молекулами газа.

Почему электронный микроскоп видит больше, чем оптический

Разрешающая способность любого микроскопа определяется длиной волны используемого излучения.

У света она находится в диапазоне от 400 до 700 нанометров, что ограничивает детализацию.

У электрона, ускоренного в вакууме, длина волны может быть меньше 0,01 нанометра - в десятки тысяч раз меньше.

Благодаря этому электронный микроскоп способен "разглядеть" атомы в кристаллической решётке, дефекты материалов, вирусные частицы и молекулярные структуры, недоступные традиционным методам.

Основные типы электронных микроскопов

За почти вековую историю было разработано несколько типов электронных микроскопов, отличающихся по принципу формирования изображения.

1. Просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ)

Один из первых и наиболее распространённых типов.

В нём пучок электронов проходит через тонкий образец.

Часть электронов рассеивается, часть проходит насквозь, и на детекторе формируется изображение структуры объекта.

ПЭМ позволяет изучать внутреннее строение материалов, биологических клеток, тканей, полимеров и наночастиц.

Разрешение современных приборов достигает 0,05 нанометра - это меньше диаметра атома.

2. Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ)

В этом типе микроскопа электронный луч не проходит сквозь объект, а сканирует его поверхность.

Отражённые электроны улавливаются детекторами, формируя изображение с высокой глубиной резкости.

СЭМ широко используется для анализа рельефа поверхности, микротрещин, пор, текстуры металлов и минералов.

Он незаменим в материаловедении, археологии, геологии и микроэлектронике.

3. Сканирующий просвечивающий микроскоп (СПЭМ)

Комбинирует принципы ПЭМ и СЭМ.

Электронный пучок сканирует образец, а изображение создаётся по данным о прошедших электронах.

Это даёт возможность одновременно исследовать как внутреннюю структуру, так и поверхность образца.

4. Микроскопы с полевым эмиттером и криоэлектронные системы

Современные технологии позволили усовершенствовать источник электронов и систему охлаждения образцов.

Полевые эмиттеры создают более стабильный и тонкий пучок электронов, а криоэлектронные микроскопы (крио-ПЭМ) позволяют исследовать биологические образцы в замороженном состоянии без разрушения структуры.

Подготовка образцов для электронного микроскопа

Одним из сложных этапов исследований является подготовка образца.

Для того чтобы электроны могли пройти через материал (в случае ПЭМ) или отражаться от его поверхности (в СЭМ), необходимо обеспечить правильные физические условия.

Этапы подготовки включают:

-

ультратонкое сечение (толщиной менее 100 нанометров);

-

сушка и обезвоживание (для биологических объектов);

-

нанесение проводящего слоя (углерод, золото, платина) для предотвращения накопления заряда;

-

фиксацию и закрепление образца на подложке.

Биологические материалы требуют особенно деликатной обработки, чтобы сохранить структуру клеток и тканей.

Применение электронных микроскопов

Электронная микроскопия используется практически во всех областях науки и техники.

В биологии и медицине

-

исследование клеток, вирусов, бактерий и органоидов;

-

изучение структуры белков и нуклеиновых кислот;

-

диагностика патологий тканей и анализ вирусных инфекций;

-

криоэлектронная томография для визуализации молекулярных комплексов.

В материаловедении

-

анализ кристаллической структуры и дефектов;

-

исследование наночастиц, катализаторов и покрытий;

-

контроль качества сварных соединений и сплавов;

-

изучение композитов и полимерных материалов.

В микроэлектронике

-

контроль микрочипов и наноструктур;

-

анализ повреждений и производственных дефектов;

-

исследование тонких плёнок и межслоевых соединений.

В геологии и химии

-

исследование состава минералов;

-

анализ пористости и структуры пород;

-

изучение фазовых переходов и микрокристаллических образований.

Электронный микроскоп стал универсальным инструментом, способным объединить фундаментальные и прикладные направления науки.

Режимы работы и возможности визуализации

Современные электронные микроскопы позволяют не только получать статичные изображения, но и работать в различных режимах:

-

режим высокого вакуума - для точных измерений;

-

низковакуумный режим - для нестандартных образцов;

-

режим анализа элементного состава (энергодисперсионный спектрометр, EDS);

-

томографический режим - создание 3D-модели структуры объекта.

Такие возможности позволяют не просто "смотреть", но и измерять - определять химический состав, распределение элементов, толщину слоёв и ориентацию кристаллов.

Электронная микроскопия и нанотехнологии

В последние десятилетия электронные микроскопы стали незаменимыми в области нанотехнологий.

Без них невозможно представить изучение наночастиц, нанопроводов, графена, квантовых точек и других структур, чьи размеры измеряются в нанометрах.

С помощью электронных микроскопов учёные смогли:

-

наблюдать атомы на поверхности кристаллов;

-

контролировать процесс роста наноматериалов;

-

создавать трёхмерные реконструкции на атомном уровне.

Фактически, развитие нанонауки напрямую зависело от совершенствования микроскопических технологий.

Ограничения и сложности метода

Несмотря на уникальные возможности, электронная микроскопия имеет и свои ограничения:

-

Образцы должны быть стабильными в вакууме.

-

Биологические объекты требуют сложной подготовки.

-

Работа с микроскопом требует высокой квалификации.

-

Некоторые материалы могут повреждаться под действием электронного пучка.

Кроме того, электронные микроскопы - сложные приборы, требующие постоянного обслуживания, юстировки и защиты от вибраций.

Развитие современных электронных микроскопов

Технологии не стоят на месте.

Современные приборы всё чаще оснащаются цифровыми системами управления, автоматической фокусировкой и искусственным интеллектом, помогающим анализировать изображения.

Многие модели способны работать при комнатной температуре, без необходимости сверхвысокого вакуума.

Развитие идёт по трём направлениям:

-

повышение разрешающей способности;

-

уменьшение воздействия пучка на объект;

-

интеграция с компьютерным моделированием и анализом данных.

Электронная микроскопия в будущем

В ближайшие десятилетия электронные микроскопы станут ещё более универсальными.

Учёные прогнозируют появление приборов, способных наблюдать динамические процессы в реальном времени - например, химические реакции, рост кристаллов или деление клеток.

Перспективы развития включают:

-

создание портативных микроскопов для полевых исследований;

-

гибридные приборы, сочетающие электронные и рентгеновские методы;

-

использование квантовых технологий для получения изображений с ещё большей точностью.

Эти достижения откроют новые горизонты для материаловедения, биоинженерии и медицины.

Значение электронного микроскопа для науки

Электронный микроскоп стал одним из символов научного прогресса XX века.

Он позволил исследовать не только структуру живых организмов и материалов, но и понять фундаментальные принципы строения материи.

Без него невозможно представить:

-

разработку новых лекарств и вакцин;

-

создание сверхпрочных сплавов и композитов;

-

развитие нанотехнологий и микроэлектроники;

-

исследование экологических процессов на микроскопическом уровне.

Каждое поколение микроскопов открывает новые уровни детализации, позволяя учёным всё точнее описывать мир на нано- и атомном уровне.

Заключение

Электронный микроскоп - одно из величайших достижений человеческой мысли.

Он не только расширил границы видимого мира, но и стал инструментом, без которого невозможно представить современную науку и технологии.

От первых экспериментов Эрнста Руска до современных криоэлектронных систем прошло меньше века, но именно за этот короткий срок человечество получило возможность наблюдать саму основу жизни и материи.

Электронная микроскопия продолжает развиваться, объединяя физику, химию, биологию и инженерное дело, и, без сомнения, останется одним из главных инструментов познания мира в XXI веке.